M120 : Il vaut mieux s'occuper du changement avant qu'il s'occupe de vous !

Des empereurs romains aux seigneurs Sith : quand la tech rejoue l’histoire du pouvoir

Bonjour à toutes et tous,

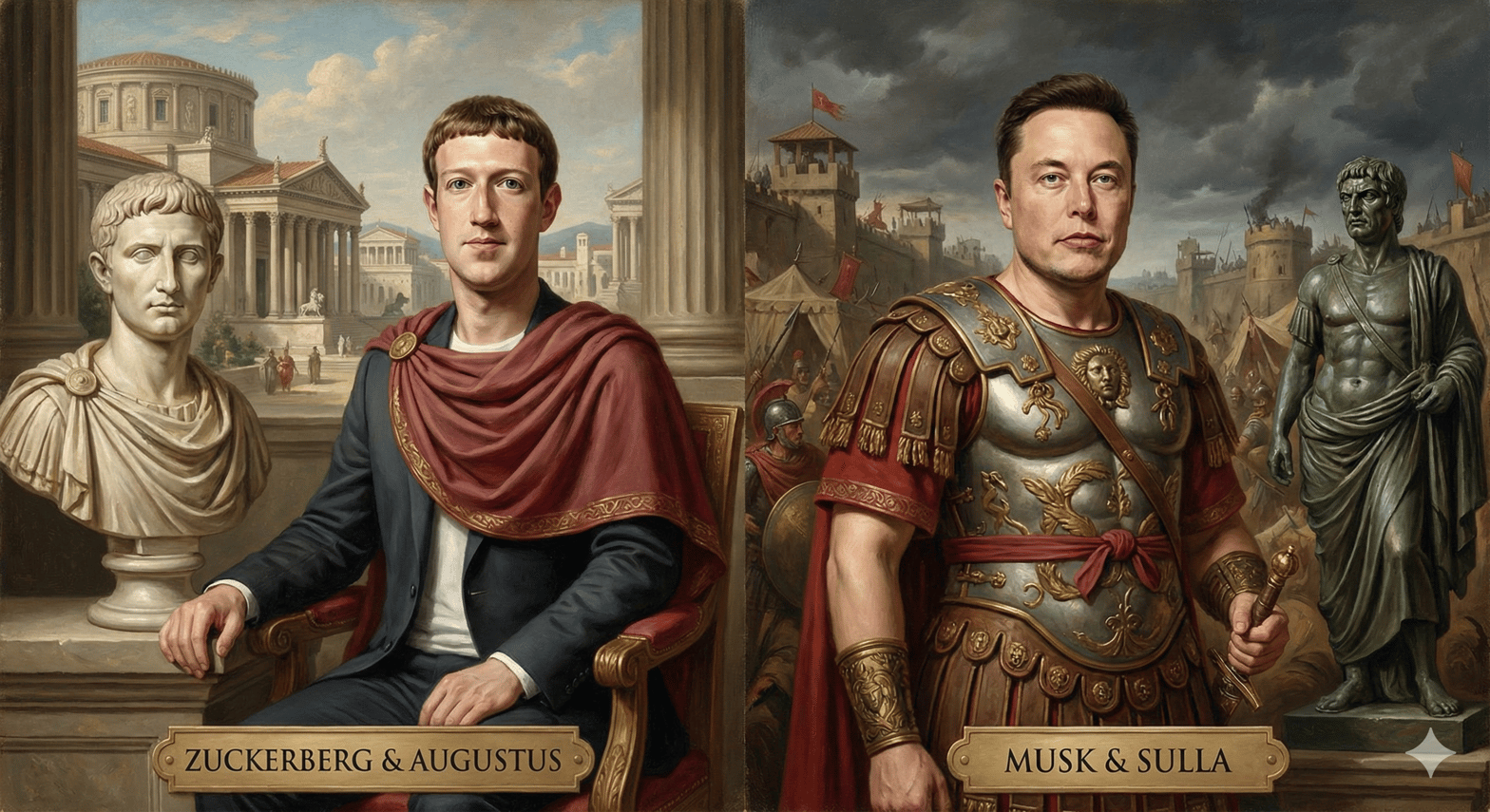

Elon Musk qui rêve de duel dans le Colisée. Zuckerberg en fanboy d’Auguste à Rome. Des investisseurs qui citent Marc Aurèle comme d’autres lisent l’horoscope.

On pourrait sourire et passer à autre chose sauf que ces personnes construisent l’IA, les plateformes et les infrastructures dont nos démocraties dépendent déjà. Leurs héros préférés en disent long sur le futur politique et culturel qu’ils ont en tête pour nous.

Dans le texte qui suit, je tente de relier Rome, Star Wars et l’économie des plateformes pour répondre à une question simple : sommes nous en train de glisser vers un empire numérique qui ressemble plus à l’Étoile de la Mort qu’à une République augmentée ?

Bonne lecture.

Stéphane Amarsy

Retrouvez tous nos livres ici ou dans vos librairies préférées.

Et retrouver un interview réalisé par Emmanuel Lechypre dans la Librairie de l'Eco sur BFM Business : https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/la-librairie-de-l-eco/video-la-librairie-de-l-eco-samedi-10-janvier_VN-202601100432.html

Des empereurs romains aux seigneurs Sith : quand la tech rejoue l’histoire du pouvoir

Pour écouter cet article avec un podcast réalisé par NotebookLM

Les patrons de la tech adorent se présenter comme des “libérateurs”. Ils parlent d’émanciper l’humanité de la pesanteur des États, de la lenteur des bureaucraties, de l’ennui du quotidien et dans le même mouvement, ils baptisent leurs enfants Romulus, posent devant le Colisée, citent Marcus Aurelius sur les plateaux de podcasts et se rêvent en nouveaux Auguste. Elon Musk fait naître un fils prénommé Romulus, parle de sa “légion” d’enfants et propose de régler un duel de milliardaires dans l’arène de Rome. Mark Zuckerberg choisit Maxima, August et Aurelia pour ses filles, imprime des tee-shirts “Aut Zuck aut nihil” en clin d’œil à “Aut Caesar aut nihil”, et raconte son voyage de noces à Rome avec Auguste comme invité invisible. Dans leurs bibliothèques mentales, deux univers dominent. L’Empire romain, comme matrice primitive du pouvoir. Star Wars, comme mythologie contemporaine de l’Empire nécessaire. Les dirigeants qui contrôlent les infrastructures numériques de la planète, qui conçoivent l’IA qui organise déjà nos économies et nos vies, se projettent volontiers dans des figures impériales ou des seigneurs de guerre intergalactiques. Ce n’est absolument pas du folklore de geeks aisés. La manière dont ces élites se racontent à elles-mêmes dit quelque chose du régime politique, économique et culturel qu’ils tentent d’imposer. Ce que l’on admire révèle toujours ce que l’on tolère ou ce que l’on prépare. Mon propos n’est ni de juger ces imaginaires, ni de les caricaturer, mais d’essayer de les relier aux transformations très concrètes du pouvoir à l’ère des plateformes et de l’IA. Car derrière les statues de Marc Aurèle, les citations de Sénèque et les blagues sur “l’Empire”, se dessine une tentation profonde à savoir celle d’un monde où la démocratie paraît trop lente, trop confuse, trop humaine, face à des empires technologiques qui se rêvent rationnels, efficaces, stables. Un monde où le slogan de Palpatine “pour une société sûre et stable” commence à sonner bien trop familier.

Suivons ce fil : Rome comme logiciel de pouvoir, Star Wars comme manuel politique inconscient, l’économie impériale des plateformes, la fatigue démocratique que ces récits exploitent, l’imaginaire culturel qui prépare l’acceptation et enfin, la question qui fâche : vers quel régime hybride avançons-nous quand les nouveaux empereurs se prennent pour des héros tragiques plutôt que pour des serviteurs du bien commun ?

Rome, le fantasme fondateur des élites technologiques

Rome, pour ces dirigeants, est un système d’exploitation et non seulement une page d’histoire. Un modèle complet pour organiser un monde immense avec un centre unique, des périphéries et une promesse d’ordre au bout de la route pavée de pierre … ou de fibre optique. Dans les analyses des historiens mobilisés par la Silicon Valley elle-même, Rome apparaît comme une machine administrative hors norme. Un réseau d’infrastructures, de normes et de procédures conçu pour rendre l’Empire administrable depuis le centre. Routes, aqueducs, cadastres, recensements, … tout converge vers la même logique : rendre la réalité mesurable, gouvernable et prédictible. Ce n’est pas un hasard si les dirigeants de la tech insistent sur ce volet. Dans l’article du Monde qui passe au crible leur fascination pour Rome, l’historienne Honor Cargill-Martin rappelle que les Romains eux-mêmes attribuaient leur puissance à une supériorité logistique et technique autant qu’à leur courage. Les gravures les montrent moins en train de parader qu’en train de bâtir routes et ponts. Difficile de ne pas y voir l’écho des plateformes. Les empires numériques ne conquièrent pas des provinces, ils alignent des protocoles. Ils ne bâtissent pas des aqueducs, ils déploient des clouds. Les routes romaines deviennent des câbles sous-marins, les bornes milliaires se transforment en antennes 5G, les ateliers de scribes en data centers. Le pouvoir ne se mesure plus en légions mais en masses d’utilisateurs captifs.

Dans ce décor, certains empereurs servent de totems. Marc Aurèle, bien sûr, figure fétiche d’une Silicon Valley convertie au stoïcisme de développement personnel. Ses Pensées sont devenues un manuel de survie mental pour dirigeants soumis à la volatilité des marchés et à la pression de l’opinion. Podcasts, articles et formations résument à longueur de journée les maximes du “philosophe-roi” très populaires auprès des élites tech. Marc Andreessen, l’un des investisseurs les plus influents, cite ainsi Marc Aurèle sur le courage de se lever chaque matin dans un monde hostile et rapproche cette posture de la vertu du CEO obligé de “tenir bon” malgré la haine ou la critique. Autour de lui gravitent d’autres figures. Auguste, auquel Zuckerberg se compare volontiers, jusqu’à faire de Rome le troisième invité officiel de son voyage de noces, tout entier consacré aux statues de l’empereur. Alexander le Grand, que Musk revendique explicitement comme modèle de conquête. Trajan, symbole d’expansion maximale de l’empire, évoqué dans des tribunes qui soulignent à quel point Rome prospère quand sa richesse afflue vers le centre. Partout la même obsession. Les “bons empereurs” sont ceux qui incarnent une centralisation assumée, une vision qui surplombe “les masses”, une capacité à tordre les règles quand l’Histoire l’exige. Le débat est détrôné par la réussite de la mission personnelle. Ces dirigeants préfèrent Rome à Athènes parce que Rome, telle qu’ils la relisent, raconte l’histoire de quelques hommes exceptionnels qui tiennent un empire à bout de bras, plutôt que celle d’un peuple turbulent qui se contredit à l’Assemblée.

La transition de la République à l’Empire forme de ce fait un motif récurrent. Dans le récit classique, la République romaine traîne des institutions lentes, des querelles de factions et une corruption rampante. L’Empire arrive comme une solution presque technique. On simplifie le schéma, on concentre le pouvoir, on accélère la décision, cette vision irrigue déjà les débats sur notre époque. Combien de fois entend-on, dans les cercles tech comme dans les dîners politiques, que “nos démocraties sont devenues ingouvernables”, que “les enjeux sont trop complexes pour le vote émotionnel” et qu’il faudrait “rationaliser” les décisions grâce aux données et aux algorithmes. Le glissement mental est là. La République devient synonyme de chaos, l’Empire synonyme de stabilité. L’algorithme joue le rôle du princeps.

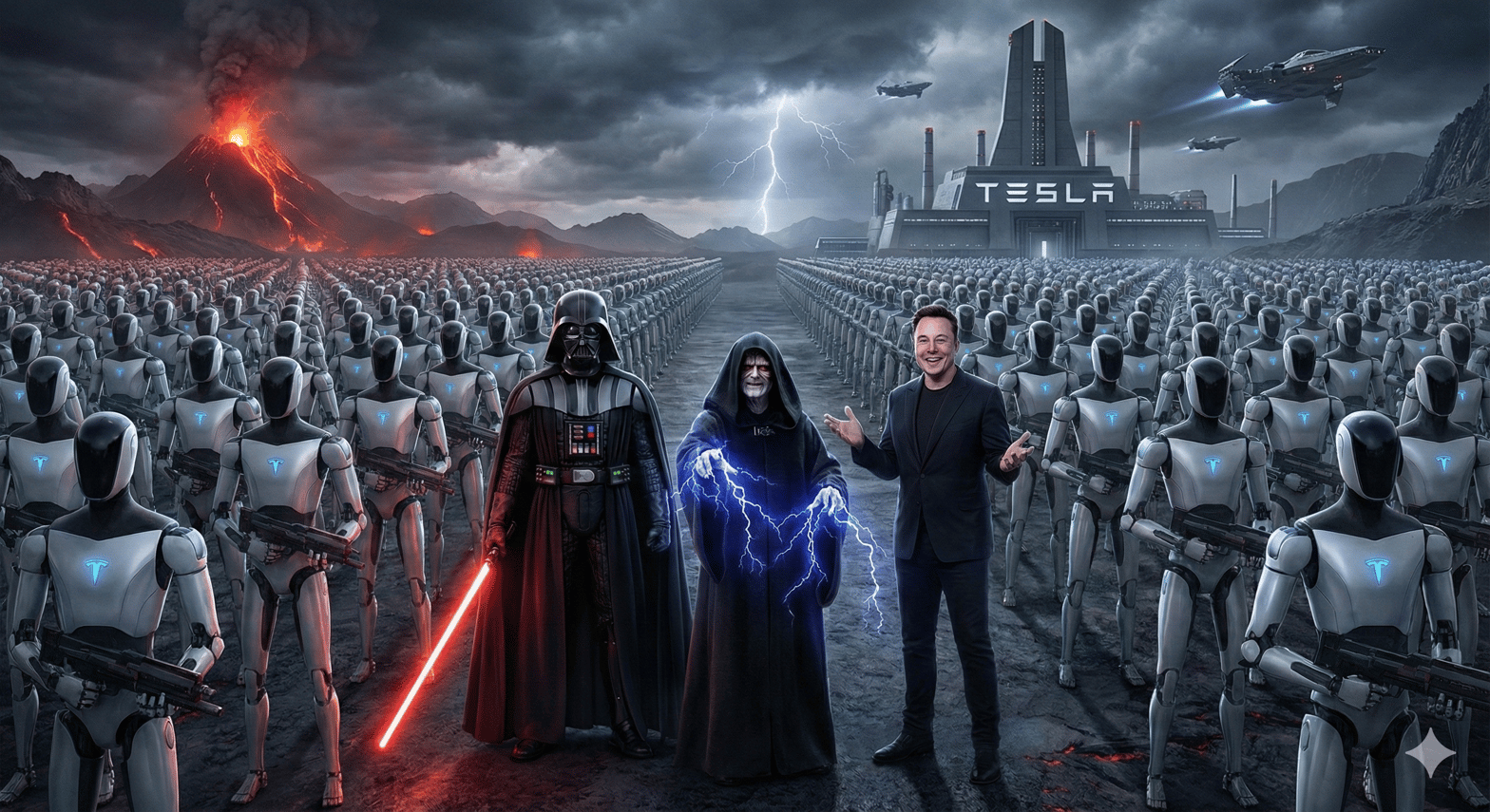

Star Wars, mythe moderne de l’Empire nécessaire

Star Wars se présente comme un conte moral simple. Des rebelles sympathiques affrontent un Empire totalitaire. Pourtant, la sagesse populaire en a fait bien plus. L’univers de George Lucas s’est transformé en manuel politique à ciel ouvert. Les analyses historiques de la saga le confirment. Lucas s’est largement inspiré entre autres de la guerre du Vietnam, de Nixon, des dérives impériales des États-Unis, ... La transformation de la République galactique en Empire, au fil des intrigues du Sénat et des manœuvres du chancelier Palpatine, fonctionne comme une mise en garde contre les démocraties qui basculent dans l’autoritarisme sous couvert de sécurité. Le cœur du récit tient en quelques images. Un Sénat gigantesque, saturé de procédures et de corruption. Une guerre lointaine qui justifie des pouvoirs d’exception. Un dirigeant charismatique qui promet une société “sûre et stable” en abolissant les derniers contre-pouvoirs. “Ainsi s’éteint la liberté, sous un tonnerre d’applaudissements”, constate Padmé Amidala dans une phrase qui résonne désormais dans les analyses politiques du monde réel. Palpatine concentre tous les fantasmes du stratège ultime. Il ne force quasiment jamais la porte du pouvoir. Il utilise les failles du système, les peurs, les petits arrangements, jusqu’à prononcer la phrase qui devrait figurer en lettres rouges au fronton de toutes les écoles de gouvernance : “Je suis le Sénat.” Pour la tech, cette figure a une saveur très particulière. Palpatine se coule dans les institutions au lieu de les renverser frontalement. De la même façon, les grandes plateformes n’abolissent pas les États en tout cas pour l’instant. Elles s’installent à l’intérieur de leurs infrastructures, jusqu’à devenir aussi indispensables à la vie collective que les routes, l’énergie ou la monnaie. Quand ces entreprises tombent en panne ou vacillent, les régulateurs eux-mêmes parlent de “risque systémique” et de “too big to fail”.

Dark Vador, lui, incarne une autre obsession du monde tech. La fusion homme-machine. Le corps mutilé réparé par la technologie. L’armure intégrale comme exosquelette et comme prison. La voix filtrée, l’identité réduite à une fonction. Vador, c’est le fantasme du “power user” ultime… et l’avertissement sur le prix à payer quand l’humain devient simple support de performance. On comprend alors pourquoi des figures comme Peter Thiel se passionnent pour cet univers. Thiel l’a dit sans détour : il préfère largement Star Wars à Star Trek, qu’il associe à une utopie “communiste” où la rareté disparaît, l’argent aussi, et donc le profit. Star Wars, au contraire, lui semble structuré par la dette, le risque, la contrebande, la propriété. Autrement dit une galaxie capitaliste. Ce renversement est vertigineux. La saga pensée comme critique des empires finit par servir de référentiel à des projets politiques qui assument la compétition brutale, la hiérarchie dure ou le droit d’exception. Le spectateur finit par comprendre l’Empire, voire par en adopter certains arguments. Après tout, l’Ordre apporte la paix. Les Jedi sont faibles. Le Sénat est corrompu. Cette pente ressemble beaucoup au discours actuel d’une partie de la tech. “Nous savons mieux que les élus”, “le peuple n’a pas toutes les informations”, “l’algorithme décidera sans passion”. On ne dit plus “Je suis le Sénat”, on dit “Je suis l’infrastructure”. Mais le sens est identique.

De la conquête territoriale à la conquête des usages

L’économie romaine repose sur une évidence brutale. L’Empire vit grâce à l’expansion. De nouvelles provinces financent le train de vie du centre, alimentent les élites en blé, en or, en esclaves, et en ressources pour poursuivre l’expansion. Quand la conquête ralentit, l’édifice vacille, les crises se multiplient, la pression fiscale explose. Notre économie numérique développe une logique comparable, mais avec un autre matériau. Ce que l’on conquiert, ce ne sont plus des terres ou des villes, ce sont des usages et des habitudes. L’expansion passe par le temps d’écran, la captation de l’attention et l’aspiration des données comportementales. Ce que Shoshana Zuboff appelle “surveillance capitaliste” repose sur cette extraction systématique de notre expérience, transformée en “surplus comportemental” puis vendue sous forme de prédictions.

Les plateformes cherchent à orienter nos choix, jusqu’à créer ce que certains chercheurs nomment un “impératif d’extraction”, où chaque mouvement, chaque clic, chaque hésitation ajoute une pierre à la forteresse de leurs modèles prédictifs. Il ne s’agit de contrôler un comportement et non un territoire. Les frontières se redessinent. D’un côté, les propriétaires de l’infrastructure computationnelle, capables d’absorber les coûts colossaux de calcul et d’énergie. De l’autre, des milliards d’humains qui se croient “utilisateurs” alors qu’ils nourrissent une gigantesque économie de la prédiction, où le produit réel n’est pas l’application, mais la capacité de modifier en douceur la trajectoire de nos actions. Rome centralisait l’impôt. Les plateformes centralisent la donnée. Rome redistribuait du pain et des jeux. Les empires numériques redistribuent du contenu et des services “gratuits”, financés par l’exploitation de notre intimité cognitive. Dans les deux cas, la dépendance s’installe.

Progressivement, ces infrastructures deviennent si entremêlées avec le reste de l’économie qu’elles acquièrent le statut de “technologies systémiques importantes”, pour reprendre la formule de juristes qui proposent d’appliquer aux Big Tech le même type de surveillance qu’aux grandes banques après 2008. Quand les États utilisent les clouds de quelques acteurs pour faire tourner leurs administrations, quand les compagnies aériennes confient leurs opérations à Azure ou AWS, quand la moitié des entreprises d’un pays reposent sur les API d’un petit groupe de géants, la “chute de l’Empire” sort du manuel d’histoire et devient un scénario de crise de civilisation. À Rome, les empereurs finissent par paraître indispensables à la survie du système. Aujourd’hui, les patrons des grandes plateformes négocient avec les gouvernements comme des chefs d’État parallèles. Ils gèrent des budgets, des infrastructures et des flux d’information qui dépassent largement ceux de pays entiers. La frontière entre la sphère économique et la sphère politique est dissoute.

La fatigue démocratique comme opportunité impériale

La République romaine ne s’est pas effondrée sous les coups d’un seul tyran. Elle s’est délitée de l’intérieur : corruption, clientélisme, incapacité à gérer les inégalités, violences politiques répétées, ... Au bout d’un moment, la promesse de stabilité l’emporte sur l’idéal de participation. Notre époque connaît des symptômes étrangement proches. Les enquêtes d’opinion montrent une défiance massive envers les parlements, les partis, les médias, et plus généralement pour toutes les institutions. Les décisions apparaissent trop lentes face à la vitesse du changement technologique et trop fragmentées face à la complexité des crises écologiques et géopolitiques. Beaucoup de citoyens ressentent la démocratie représentative comme un théâtre épuisé.

Dans cette fatigue, la tech injecte une proposition séduisante. Confier davantage de décisions à des systèmes algorithmiques présentés comme “objectifs”, “factuels” et surtout à l’abri des passions. Mais quand ces décisions se traduisent par la délégation de l’arbitrage final à des boîtes noires conçues par quelques entreprises privées, le jeu change de nature. Le citoyen perd progressivement son statut de sujet politique pour devenir un profil, un score ou pire un segment. Au nom de l’efficacité, on classe, on filtre, on priorise les individus dans l’accès au crédit, au logement, au travail, à la visibilité, à l’éducation, … sans limite. Le débat se déroule dans les paramètres d’un modèle de scoring ou d’un système de recommandation plutôt qu’entre humains. Ce mouvement nourrit ce qu’on peut aisément qualifier de “digitalocratie”, un pouvoir sans visage exercé par des “algorithmes-rois” qui structurent nos choix sans jamais apparaître sur un bulletin de vote.

Le plus inquiétant tient peut-être à la manière dont ces narratifs impériaux justifient cette évolution. Quand Musk affirme que “l’Amérique est la nouvelle Rome” et que la chute menace à cause de la démographie, il ne décrit pas seulement un risque car il suggère que des décisions radicales s’imposent, portées par des dirigeants qui voient plus loin que les autres avec raison. La référence à Rome et à Star Wars permet alors de reformuler, de façon presque ludique, une idée lourde. Les temps sont trop graves pour se payer le luxe de la lenteur démocratique. Il faudrait des “hommes d’exception”, prêts au sacrifice, pour sauver la civilisation. Sauf qu’un empire qui se croit en état d’exception permanent ne sait plus quand rendre les pleins pouvoirs. L’évaluation d’autres modèles contredisants leurs souhaits est impossible. Ils ont le pouvoir, les médias et s’intronisent et s’imposent comme seuls visionnaires sachants.

Culture, quand l’imaginaire prépare l’acceptation

Les Romains n’ont jamais gouverné uniquement avec des légions. Ils ont gouverné par les récits. Jeux du cirque, mythes fondateurs, spectacles et processions ont dessiner une histoire où l’Empire apparaît comme l’horizon naturel du monde connu. “Panem et circenses” décrit une pédagogie implicite du pouvoir. Nous reproduisons ce schéma avec d’autres moyens. Les séries, les films, les jeux vidéo constituent une fabrique de représentations politiques permanente. Star Wars évidemment, mais aussi les super-héros “torturés” chargés de porter seuls la responsabilité du monde, les génies visionnaires incompris qui bravent les États pour “sauver l’humanité et leur famille” à leur façon.

Si l’on regarde la pop culture récente avec ce prisme, on y retrouve très souvent le même motif. Un héros surdoué, solitaire, marginalisé par des institutions aveugles, finit par triompher grâce à sa supériorité intellectuelle ou technologique. Les collectifs apparaissent hésitants, divisés et lents. Les organisations démocratiques ressemblent à des freins, jamais à des ressources. Dans le même temps, les séries et films qui décrivent des sociétés de surveillance ou des empires technologiques basculent régulièrement dans l’esthétique de la fascination. Le danger devient séduisant. Les interfaces sont magnifiques, les vaisseaux impeccables, les capitales impériales sublimes. Andor, l’une des rares séries Star Wars à montrer la banalité grise du fascisme fait figure d’exception dans ce paysage.

Le risque tient dans ce glissement discret. À force de voir la surveillance comme décor normal de nos récits, à force de suivre des intrigues où les IA omniprésentes, les drapeaux impériaux et les dispositifs de contrôle constituent la toile de fond par défaut, nous intégrons cette architecture comme un horizon. La résistance devient marginale, presque romantique. L’Empire devient fonctionnel. Dans ce contexte, l’idéal démocratique s’efface doucement. Les grandes épopées audiovisuelles parlent rarement d’assemblées qui délibèrent, de compromis construits patiemment, de collectifs qui apprennent à se tromper ensemble puis à corriger le tir. La démocratie n’a pas de “merchandising” séduisant. L’Empire, si.

Quel futur sommes-nous en train de rendre désirable ?

Si l’on prolonge les lignes que Rome et Star Wars dessinent dans l’imaginaire de la tech, trois futurs se détachent sans s’exclure. Ils peuvent coexister, se succéder ou s’entrelacer.

L’Empire assumé. Dans ce scénario, la tech devient explicitement le centre du pouvoir global. Les grandes plateformes et les entreprises d’IA sont reconnues comme “infrastructures systémiques” indispensables, dotées d’un statut quasi souverain. Les États s’alignent, négocient, délèguent et deviennent inféodés. Le citoyen se transforme en sujet augmenté. Accès à l’éducation personnalisée, à la santé prédictive, à des services fluides, en échange d’une transparence totale et d’une obéissance douce. Les empereurs d’hier se rêvaient en dieux. Ceux de demain se présentent comme des “gardien·nes de la civilisation” guidés par la science des données.

La République augmentée. Ici, nous décidons de garder la complexité de la démocratie, mais nous l’équipons. L’IA devient un outil de débat public, de simulation collective et de transparence radicale sur les choix politiques. Les algorithmes restent audités, contrôlés par des contre-pouvoirs numériques. Les données sont traitées comme un bien commun plutôt que comme une rente privée. La figure du “bon empereur” cède la place à celle de collectifs outillés, capables de piloter des systèmes complexes sans abdication de souveraineté.

Le chaos fragmenté. Face à l’accélération, une partie des sociétés choisit le rejet brutal. Repli nationaliste, remise en cause des infrastructures globales, morcellement des internets, prolifération de régimes autoritaires locaux qui promettent de “protéger” leur population en sacrifiant les libertés. Les technologies avancées deviennent soit l’apanage de quelques enclaves impériales, soit des outils de contrôle au service de potentats régionaux. Les géants de la tech y auront une activité florissante s’ils jouent ce jeu.

L’analyse de l’actualité montre malheureusement que le scénario du chaos fragmenté a le vent en poupe, suivi par l’empire assumé qui n’est qu’une version plus douce de la première citée. La République augmentée est malheureusement un outsider pour les futurs car ce dernier s’oppose aux intérêts de ces géants. Dans ces trois scénarios, l’ego des élites joue un rôle décisif. peu importe qu’ils soient “gentils” ou “méchants” car c’est leur auto perception qui est importante : gardien du temple ou des temples, sauveur tragique ou empereur éclairé.

Quand un CEO se compare explicitement à Auguste ou à Alexandre le Grand, comme c’est le cas pour Zuckerberg et Musk, il se place dans une lignée d’hommes qui jugent l’Histoire depuis une hauteur où le peuple devient matière première. Or l’histoire nous rappelle une chose. Ce ne sont jamais les outils qui dérapent. Ce sont les intentions, les récits ou encore les justifications. Le même algorithme peut soutenir une République augmentée ou cimenter un Empire numérique. La différence se trouve dans la manière dont nous acceptons, ou refusons, de rendre le pouvoir humain à nouveau visible, contestable, partageable pour le bien de tous.

Rome ne s’est pas effondrée d’un coup

Rome n’est pas tombée un matin. Elle s’est transformée et a fini par glisser. D’une République imparfaite à un Empire fascinant puis à une série de compromis, de partages et de pseudo continuités. Pendant longtemps, les citoyens romains ont cru vivre dans le même régime alors que tout avait changé. Le vocabulaire restait le même alors que les pratiques dérivaient. Nous en sommes là. Les mots “démocratie”, “citoyen”, “débat public” continuent de circuler. Mais une partie des décisions se déplace vers des arènes opaques : modèles d’IA, infrastructures d’hyperscalers, conseils d’administration mondialisés dans lesquelles nous n’entrons jamais. La République garde sa façade, l’Empire s’installe dans les câbles et les serveurs.

Il serait trop simple de désigner quelques patrons de la tech comme coupables uniques. Leur fascination pour Rome et pour Star Wars n’est qu’un miroir, parfois grossissant, de nos propres tentations. Nous aussi, nous en avons assez de la complexité, des compromis et des débats sans fin. Nous aussi, nous sommes parfois prêts à échanger une part de liberté contre un sentiment de sécurité même illusoire. La bonne question devient alors collective. Voulons-nous vraiment un futur où l’Empire paraît plus rassurant que la République ? Où les nouveaux Marc Aurèle de la Silicon Valley se sentent légitimes pour décider seuls de ce qu’est “le bien de la civilisation”, armés de leurs tableaux de bord de données et de leurs sagas de science-fiction préférées ?

Reprenons la main sur le récit. Cessons de nous voir comme des figurants dans le la volonté de quelques empereurs numériques. Refusons cette illusion d’une intelligence unique capable de penser à notre place qu’elle soit impériale, algorithmique ou charismatique.

Le pouvoir qui vient sera hybride : Humains, machines, institutions, réseaux. Réhabilitons la pluralité humaine, le droit à la contradiction, la lenteur parfois, face à la tentation d’un empire efficace mais muet. L’histoire nous a déjà montré comment les empires naissent, vivent et finissent. La seule innovation vraiment décisive serait, cette fois, de ne pas applaudir quand la liberté se retire de la scène.

Bonnes métamorphoses et à la semaine prochaine.

Stéphane Amarsy