#118 Il vaut mieux s'occuper du changement avant qu'il s'occupe de vous !

Devenons-nous plus stupides ou découvrons-nous simplement de nouvelles façons de l’être ? OpenAI devrait racheter Pinterest Le cuivre comme nerf de la guerre Les nus de Grok

Bonjour à toutes et à tous,

Cette semaine, on va se poser trois questions qui grattent : est-ce qu’on devient vraiment plus stupides ou est-ce que nos systèmes nous proposent juste des raccourcis de plus en plus confortables ? Est-ce qu’OpenAI cherche la prochaine révolution du commerce… en allant capturer l’intention avant même l’achat ? Et pendant qu’on s’émerveille de l’IA, est-ce que le vrai nerf de la guerre reste tout simplement matériel : du cuivre, des mines, des câbles, des data centers ?

Et puis il y a l’angle mort que beaucoup préfèrent laisser dans l’ombre : quand l’IA devient une machine à altérer le réel, à monétiser l’intime en dépits de tout consentement. On est dans le test de civilisation.

Au fond, le fil rouge est simple : nos technologies élargissent nos capacités, mais elles révèlent aussi nos failles individuelles et collectives.

Bonne lecture.

Stéphane Amarsy

Devenons nous plus stupides ou découvrons nous simplement de nouvelles façons de l’être ?

Pour écouter cet article avec un podcast réalisé par NotebookLM

Cet article est inspiré entre autres d’interview de Stuart Jeffries parlant de son nouveau livre “A short history of stupidity”.

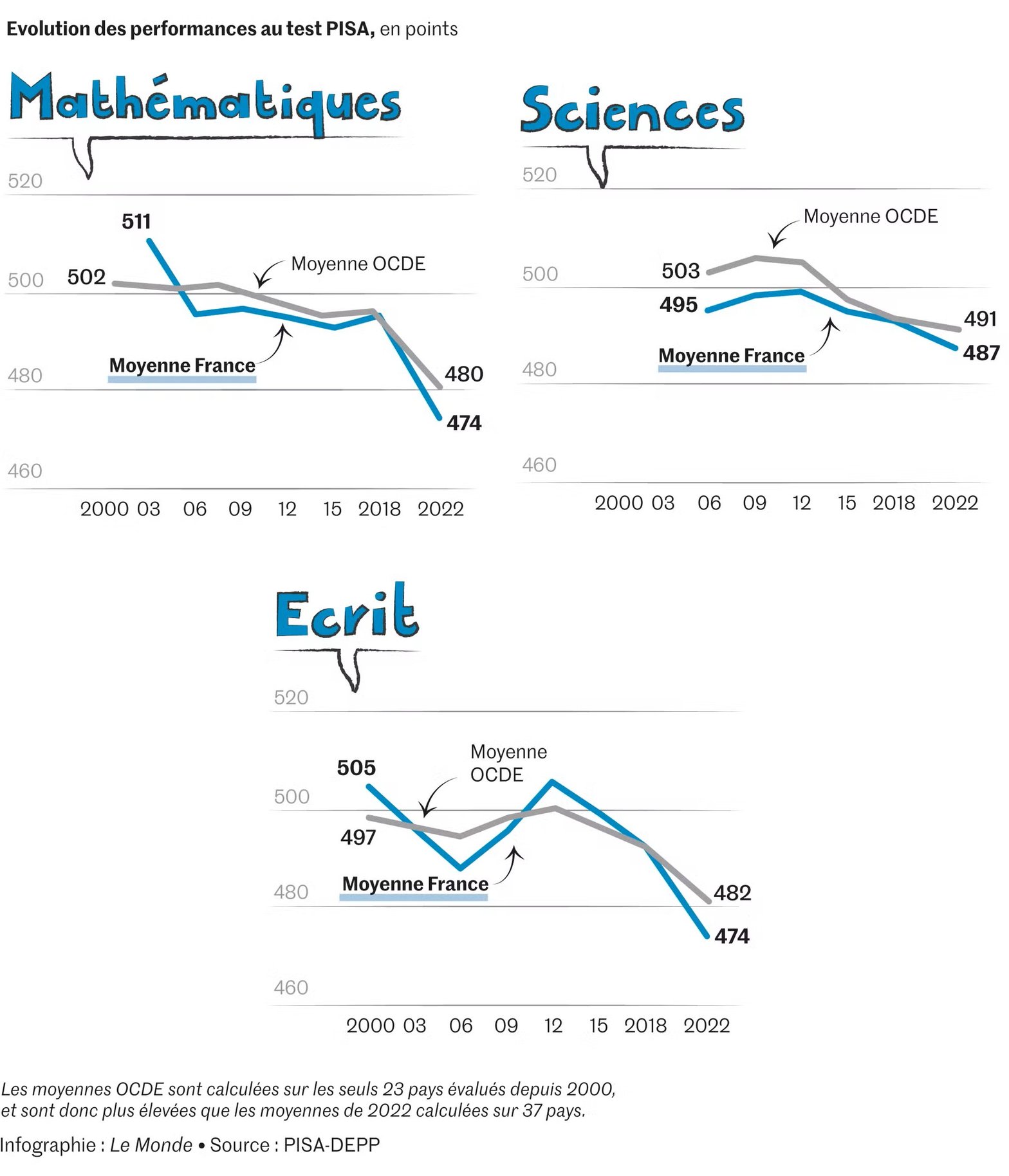

Les scores PISA chutent dans une grande partie des pays développés, avec une baisse moyenne de dix points en lecture et de près de quinze en mathématiques entre deux vagues de mesure, ce qui équivaut à plusieurs mois d’apprentissage perdus selon l’OCDE et le World Economic Forum. Les études sur l’intelligence constatent une inversion de l’effet Flynn (L’effet Flynn désigne l'accroissement des scores aux tests calculant un quotient intellectuel. Cet effet a été constaté à la suite de l'observation comparée de populations données sur plusieurs générations et ce jusqu'au début des années 1990. Cet effet tire son nom du chercheur James R. Flynn). Le QI a ensuite stagné puis reculé dans plusieurs pays européens et nord-américains. Difficile, dans ce contexte, de ne pas céder à la tentation de la phrase définitive : nous serions en train de devenir collectivement idiots. Mais si nous voulons comprendre ce qui se joue, il faut changer de focale.

Stuart Jeffries le rappelle avec humour dans son histoire de la stupidité. L’humanité n a jamais été un club de génies. Les Grecs se moquaient déjà de ceux qui confondaient ignorance et bêtise, les bouddhistes considèrent l’ego débridé comme une forme de sottise, la Renaissance s’amusait de la stupidité flamboyante des puissants que Shakespeare ridiculisait sur scène. La stupidité a toujours fait partie du paysage. Elle change juste de costume, de vocabulaire et d’échelle. Ce qui bascule aujourd’hui est la nature même de nos stupidités et non pas juste le niveau moyen des scores.

Notre époque fabrique une bêtise structurelle. Stuart Jeffries parle de stupidité moderne. Elle n’a plus le charme un peu grotesque du paysan naïf ou du notable ridicule du passé. Elle prend la forme d’une bureaucratie qui se perd dans ses propres formulaires, de professions entières payées très chers pour produire des rapports que personne ne lit, de dispositifs numériques qui enserrent nos vies dans des procédures absurdes, … Nous avons industrialisé la bêtise. Les systèmes que nous construisons multiplient des décisions illogiques tout en se proclamant rationnels. Les plateformes de recommandation nous enferment dans ce que l’on pourrait appeler des tunnels de confort mental. Les algorithmes filtrent ce que nous voyons, ce que nous écoutons, ce que nous lisons, en se basant sur nos clics d’hier. La stupidité se manifeste dans des architectures entières qui réduisent les possibles tout en prétendant nous simplifier la vie. Cette industrialisation s’observe aussi dans l’éducation. Les résultats PISA révèlent un système qui a du mal à nourrir l’attention dans un monde saturé d’écrans, de notifications et d’urgences artificielles qui conduisent à une anhédonie généralisée. Quand la moindre lecture longue entre en compétition avec une avalanche de vidéos courtes, il ne faut pas s’étonner que la concentration devienne un luxe.

Nous avons confié aux machines une part croissante de notre effort mental. Le GPS remplace la mémoire des trajets. Le moteur de recherche remplace la recherche. L’assistant conversationnel rédige le premier jet. Cette délégation peut libérer des ressources, mais elle crée aussi une dette cognitive. Plus nous externalisons nos capacités, plus nous perdons l’habitude de les exercer. Le risque n’est pas de devenir plus bêtes biologiquement. Il est de nous habituer à vivre avec une intelligence en pilotage automatique. Comme un muscle peu sollicité, notre esprit finit par perdre de l’amplitude comme l’illustre nos capacités de calcul mental qui ont régressé avec l’âge faute de pratique. Nous lisons moins de livres entiers, nous comparons moins les sources, nous supportons moins bien l’incertitude. Dans cette configuration, la stupidité change de visage. Elle ne se traduit plus par une absence brute de connaissances mais par un refus d’entrer dans la complexité, par un appétit pour les réponses simples, les coupables désignés, les récits qui rassurent même lorsqu’ils sont manifestement faux.

Le philosophe Joseph Heath propose une grille de lecture éclairante. Selon lui, le populisme contemporain ne se réduit pas à une colère contre les élites économiques. Il s’agit surtout d’une révolte contre une élite cognitive, celle qui maîtrise les codes du langage expert, les chiffres, les modèles ou encore les jargons. Cette élite appelle à écouter les experts, à se fier aux statistiques et à adopter les bons concepts. Une partie de la population vit cette injonction comme une forme d’humiliation silencieuse. On lui explique quoi penser, quels mots utiliser, comment s’exprimer pour être jugée intelligente et en retour, le populisme érige le bon sens en bannière. Il valorise l’intuition immédiate contre les raisonnements jugés abstraits. Ce conflit entretient un malentendu profond. Les uns assimilent toute prudence intellectuelle à de la lâcheté. Les autres confondent la colère sociale avec une incapacité à raisonner. Chacun traite l’autre de stupide. En réalité, nous assistons à un divorce entre deux types d’intelligence. La première repose sur l’analyse, l’argumentation, le doute méthodique, … La seconde s’appuie sur l’expérience vécue, la perception directe des injustices, l’intuition de ce qui cloche, … Mépriser l’une ou l’autre ouvre un boulevard aux marchands de simplisme.

Stupidité numérique, stupidité politique, même combat. Nous tolérons des interfaces qui nous incitent à cliquer sans réfléchir. Nous tolérons des discours politiques qui caricaturent l’adversaire en permanence. Nous tolérons des organisations qui produisent des décisions absurdes parce que personne n’ose contester la procédure. Peut-être que notre époque ne rend pas l’humanité plus bête. Elle la rend plus exposée à des formes de bêtise systémique, plus rapides, plus contagieuses et amplifiées par des technologies de masse. Face à ce constat, il serait tentant de céder à une nostalgie commode. Avant, dit-on, les gens lisaient, se concentraient, raisonnaient. Aujourd’hui, ils scrolent. Je ne crois absolument pas à ce mythe doré du passé. Chaque époque a ses lumières et ses cécités. En revanche, il est temps de repenser notre rapport collectif à l’intelligence pour reconnaître la part de stupidité que chacun porte en soi. C’est ce que rappelle Jeffries quand il insiste sur le caractère contextuel de la bêtise. La vraie question devient alors celle-ci : sommes-nous prêts à organiser nos sociétés comme si nous étions tous capables d’erreurs massives, y compris les experts, les dirigeants, les concepteurs de systèmes d’intelligence artificielle, … ? Il est urgent de sortir d’une vision morale qui oppose les intelligents aux idiots. Elle alimente la fragmentation sociale et empêche la construction de dispositifs collectifs qui acceptent l’erreur comme une donnée de départ.

Que faire concrètement dans ce contexte ? Il devient décisif de réorienter l’éducation vers la capacité à penser les systèmes, à détecter les biais, à contester une décision algorithmique, … à reprendre notre libre arbitre. Il faut donner aux citoyens les moyens de comprendre comment se fabriquent les recommandations, les scores, les classements qui structurent leur vie quotidienne et à minima les influencent. Il devient tout aussi nécessaire de revoir la conception des technologies que nous déployons. Une intelligence artificielle qui remplace systématiquement notre jugement nous affaiblit. Une intelligence artificielle qui rend visibles les options, les incertitudes, les conséquences probables nous renforce. La technologie ne doit pas décider à notre place, elle doit nous aider à voir plus clair. Enfin, nous avons besoin d’une nouvelle éthique de la discussion. Accepter de ne pas comprendre tout de suite. Accepter de poser des questions naïves. Accepter que la vérité prenne du temps. La nuance est une condition de survie dans un monde saturé d’informations et d’illusions.

Alors, devenons-nous plus stupides ? Nous vivons une époque où notre puissance technique a explosé plus vite que notre maturité collective. Nous disposons d’outils qui amplifient à la fois notre intelligence et notre bêtise. Le défi n’est pas de sauver l’humanité de la stupidité. Il est de construire des institutions, des technologies et des cultures communes capables de transformer cette fragilité en vigilance partagée. En clair, la vraie modernité ne consiste pas à éradiquer la bêtise. Elle consiste à cesser de la nier pour enfin apprendre à vivre avec elle sans lui laisser le volant.

Retrouvez tous nos livres ici ou dans vos librairies préférées.

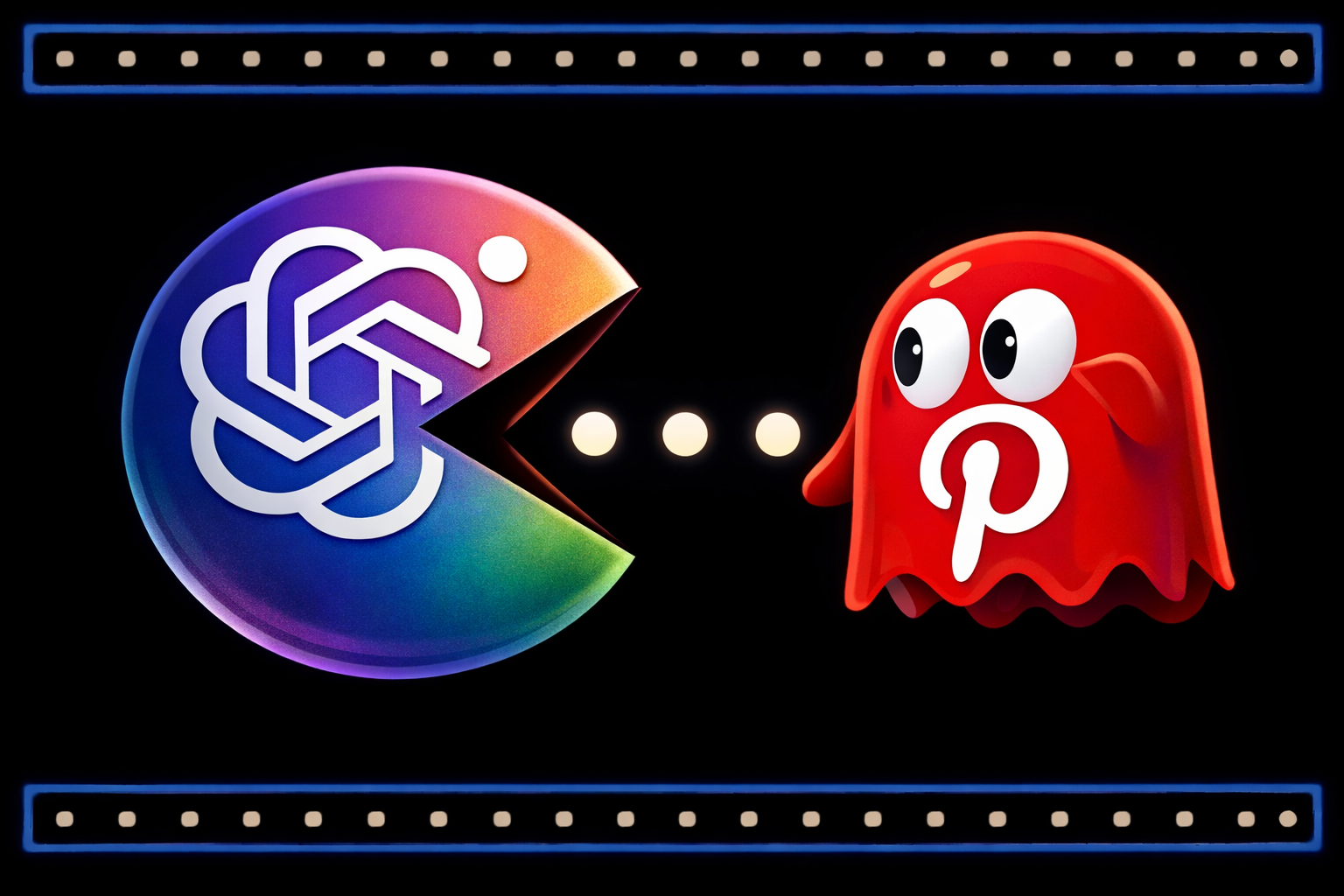

OpenAI devrait racheter Pinterest

OpenAI veut transformer le commerce sans posséder la matière première qui le structure vraiment à savoir nos intentions d’achat. Il ne reste qu’un seul grand acteur indépendant. Pinterest rassemble autour de 550 millions d’utilisateurs actifs par mois fin 2024 et frôle désormais les 600 millions avec une forte dynamique sur le shopping. Près de 80 à 90% des utilisateurs déclarent utiliser Pinterest pour préparer des achats et environ 85% des utilisateurs hebdomadaires ont déjà acheté un produit après l’avoir vu sur la plateforme. Autrement dit Pinterest est un moteur intime de l’intention d’achat de la vie quotidienne. Face à cela Amazon, Google et Meta disposent d’écosystèmes saturés de datas transactionnelles et de signaux de conversion issus de leurs clouds publicitaires, de leurs pixels et de leurs plateformes shopping.

OpenAI lui multiplie les accords avec des groupes de presse comme News Corp, Axel Springer, Financial Times, Time, Le Monde, Prisa, Condé, Nast, Associated Press, … et d’autres pour entraîner ses modèles sur des archives éditoriales. Ces contrats se chiffrent déjà en centaines de millions et nourrissent surtout une intelligence du récit du monde pas en aucune façon une intelligence fine des intentions d’achat. Le vrai pari stratégique serait donc clair. Racheter Pinterest serait la constitution d’une colonne vertébrale pour un assistant d’achat universel. Les tableaux de mariage, les listes de produits de beauté, les projets de rénovation ou de voyage décrivent un graphe vivant de désirs et de budgets mélangés à la puissance de l’IA et aux 800 millions d’utilisateurs quotidien ferait d’OpenAI un géant du commerce.

Mais ce basculement porte une tension majeure. Les intelligences artificielles ne comparent pas. Elles “satisfont”. Elles s’arrêtent au premier choix acceptable. Être le meilleur ne suffit plus. Il faut être visible au bon moment, suffisamment crédible et lisible par la machine. Pour autant, rien n’est joué. Pinterest reste un territoire d’inspiration silencieuse. Les cultures techniques diffèrent. Les fondateurs détiennent le pouvoir de dire non à ce deal et l’hybridation entre vision algorithmique et langage conversationnel reste une expérience fragile. Ce possible rachat n’est peut-être qu’un mirage médiatique mais il révèle une trajectoire claire. Demain, nos achats seront médiés. Nos marques parleront moins aux humains qu’aux systèmes qui décident pour eux. Nos images deviendront des signaux. Nos textes, des vecteurs statistiques.

Progrès ou glissement silencieux ? La question reste ouverte. Ce qui est certain, c’est que continuer à penser le commerce comme en 2015 relève désormais de l’aveuglement. Le futur ne s’annonce pas. Il s’infiltre. Et il est déjà en train d’apprendre ce que nous désirons souvent mieux que nous-mêmes.

La fusion annoncée entre Glencore et Rio Tinto et ses enjeux

Pour écouter cet article avec un podcast réalisé par NotebookLM

La fusion en discussion entre Glencore et Rio Tinto au-delà d’un rapprochement de deux géants miniers est une bataille pour le cuivre et, derrière le cuivre, pour l’architecture énergétique et numérique du 21 ème siècle. Les chiffres posent le sujet. Glencore et Rio Tinto examinent une opération qui valoriserait l’ensemble à près de deux cent soixante milliards de dollars. Elle créerait la plus grande entreprise minière du monde, avec un poids décisif dans le cuivre, au moment même où ce métal devient la colonne vertébrale de l’électrification, de l’intelligence artificielle et de la défense.

Avant de parler géopolitique, il faut regarder la réalité physique. En 2024, la production mondiale de cuivre de mine a atteint environ 23 millions de tonnes. Glencore a produit un peu plus d’un million de tonnes de cuivre issu de ses propres mines en 2023 et Rio Tinto 620 000 tonnes la même année. Réunis, les deux groupes pèseraient donc autour d’1.6 million de tonnes par ance qui représente près de7% de l’offre minière mondiale actuelle. Et ce n’est que la photographie instantanée. Glencore a renforcé son inventaire de ressources en cuivre de plus de cinq milliards de tonnes de minerai en 2023, via des projets comme MARA en Argentine ou le partenariat New Range. Rio Tinto prépare, de son côté, une montée en puissance sur dix ans à Kennecott et dans de grands projets au Pérou et en Mongolie.

En face, la demande explose. On anticipe une hausse d’environ 50% d’ici 2040 avec une consommation qui passerait de 28 millions de tonnes en 2025 à 42 millions. Sans nouveaux investissements massifs, le déficit structurel pourrait atteindre dix millions de tonnes par an, soit près d’un tiers de la demande projetée. Une pénurie d’une telle ampleur ne signifierait pas seulement des prix plus élevés. Elle créerait un risque systémique pour la croissance mondiale car le cuivre irrigue tout. Les voitures électriques, les réseaux, les éoliennes, les data centers d’IA, les radars militaires, les câbles sous-marins, … Un serveur qui calcule une requête d IA consomme du cuivre autant que des électrons.

Dans ce contexte, bien au-delà des aspects financiers, Glencore et Rio Tinto se positionnent comme architectes de la future infrastructure matérielle de l’économie numérique et décarbonée. Qui contrôle le cuivre contrôle une partie de la capacité d’un Etat à tenir ses promesses climatiques, à sécuriser son réseau électrique et, de plus en plus, à alimenter ses infrastructures numériques. Or le portefeuille combiné des deux groupes serait un puzzle géopolitique redoutable. Mines de cuivre au Chili, au Pérou et en Argentine. Actifs en Afrique, notamment en RDC et en Zambie. Sites en Mongolie, aux Etats Unis et en Australie. A cela s’ajoute le bras armé de Glencore dans le trading de matières premières qui gère déjà des flux de cuivre physiques et financiers sur tous les continents.

Une entité intégrée qui assemble mines, logistique, commercialisation et couverture financière concentre un pouvoir discret mais considérable. Elle ne fixerait pas le prix du cuivre seule, pourtant elle pèserait sur les signaux du marché, sur la vitesse de mise sur le marché de nouveaux volumes et sur le choix des clients prioritaires en cas de tension. Dans un monde où les Etats parlent de plus en plus de sécurité économique, voilà de quoi réveiller les autorités de concurrence à Washington, Bruxelles, Pékin ou Canberra.

Les pays producteurs, eux, ne regarderaient pas cette fusion avec le même prisme. Pour le Chili ou le Pérou, principaux producteurs mondiaux avec près d’un tiers de l’extraction globale, la question serait simple. Mieux vaut une poignée d’acteurs géants, capables d’investir des milliards dans des projets complexes ou une constellation d’acteurs plus fragmentés, plus malléables mais aussi plus fragiles. Pour la RDC ou la Zambie, où le cuivre est intimement lié à la stabilité politique, le risque serait double. D’un côté, une entreprise plus puissante peut offrir des recettes fiscales, des infrastructures et des emplois. De l’autre, elle peut peser davantage dans les négociations, obtenir des concessions réglementaires, déplacer le centre de gravité du pouvoir du ministère des Mines vers le conseil d’administration d’une multinationale. En arrière plan, un autre duel se dessine. Celui des grandes puissances industrielles. L’Europe qui parle de souveraineté minérale. Les Etats Unis qui classent le cuivre parmi les minerais critiques et envisagent des soutiens publics. La Chine qui sécurise déjà des chaînes complètes de la mine au raffinage. Dans ce théâtre, la fusion Glencore Rio Tinto deviendrait un acteur à part entière, presque un quasi Etat minéral inséré entre les Etats classiques et les marchés financiers. Une digitalocratie des métaux, pour reprendre les logiques déjà appliquées aux plateformes numériques.

Derrière les grandes narrations sur le cuivre et la transition énergétique, il y a une réalité beaucoup moins glamour. Ouvrir une nouvelle grande mine peut prendre plus de quinze ans, entre exploration, permis, contestation sociale, construction et raccordement au réseau. Pendant ce temps, la demande grimpe. L’UNCTAD estime qu’il faudrait environ 80 nouvelles mines de taille significative et plus de 250 milliards de dollars d’investissement d’ici 2030 pour suivre la trajectoire de la demande. Pour un groupe comme Rio Tinto, construire seul ce pipeline de projets signifie accepter une longue exposition au risque politique et social sur chaque site. Pour Glencore, dont le modèle historique repose sur le trading et les acquisitions opportunistes, la montée en gamme industrielle demande des investissements lourds, des standards ESG plus stricts ainsi qu’une gouvernance plus sophistiquée. Une fusion créerait une forme de division du travail. Glencore apporterait sa capacité à lire les flux physiques jour après jour, à arbitrer entre régions, à absorber les chocs logistiques. Une sorte d’intelligence tactique des marchés. Rio Tinto apporterait son savoir-faire d’exploitant de long terme, avec des systèmes industriels normés, des pratiques de sécurité et de conformité plus robustes. Une intelligence plus stratégique, axée sur la durée. Dans un monde idéal, cette hybridation produirait un champion capable de financer les grands projets de cuivre, de les exécuter avec un niveau d’exigence élevé tout en pilotant finement l’équilibre offre demande. Dans le monde réel, elle poserait plusieurs questions qui fâchent.

Que faire du charbon thermique de Glencore, alors que Rio Tinto s est déjà retiré de ce secteur depuis 2018 ? Scinder les activités charbon et trading dans une entité séparée rassurerait sans doute certains investisseurs et régulateurs mais cela affaiblirait une partie des synergies financières.

Comment gérer l’identité culturelle d’un groupe issu d’une maison de trading agressive et d’une maison minière plus prudente ? En 2014, Rio Tinto avait rejeté l’approche de Glencore en dénonçant un horizon trop court et une vision trop financière de la ressource. Le compromis industriel futur devra éviter le pire des deux mondes. La lenteur bureaucratique d’un conglomérat géant et la tentation de tirer la corde des coûts au détriment des communautés et de l’environnement.

Enfin, comment conjuguer cette concentration avec la pression croissante des clients finaux ? Les constructeurs automobiles, les énergéticiens, les fabricants d’équipements pour data centers exigent davantage de traçabilité, de réduction d’empreinte carbone et de respect des peuples autochtones ? Les grands acheteurs réclament en plus du prix une histoire acceptable autour de chaque tonne de cuivre.

La vraie question n’est pas de savoir si la fusion est souhaitable. Elle est de savoir quel type de régime minéral la planète veut accepter pour traverser la métamorphose énergétique et numérique. D’un côté, la concentration accélère. Elle agrège des bilans, fluidifie les décisions, réduit le nombre d’interlocuteurs pour les Etats et les grands clients. Elle peut donc répondre plus vite au goulet d’étranglement annoncé. De l’autre, elle installe une poignée d’acteurs dans une position de quasi rente sur des matériaux qui ne sont plus simplement des commodités. Le cuivre devient, à sa façon, ce que le pétrole fut pour le vingtième siècle. Un métal de souveraineté.

Entre ces deux extrêmes, il existe un chemin plus exigeant. Une fusion qui s’accompagne d’engagements publics très clairs sur la transparence des flux, sur la priorité donnée à certains usages stratégiques, par exemple les réseaux électriques ou les infrastructures de santé. Sur des partenariats avec les pays producteurs qui associent davantage les populations locales aux bénéfices.

Le cuivre n’est pas un simple intrant de la transition mais un bien stratégique partagé. La fusion Glencore Rio Tinto peut incarner une fuite en avant financière ou devenir le laboratoire d’une nouvelle gouvernance des ressources. La différence se jouera dans notre capacité collective à poser des conditions, à refuser la facilité de la rente, à rappeler que derrière chaque tonne de métal se trouvent des territoires, des travailleurs et, au bout de la chaîne, des sociétés entières qui espèrent un futur plus vivable et plus juste.

Les nus de Grok

On a longtemps parlé des risques de la nudification par IA comme d’un scénario de science-fiction malsain. Avec Grok, on n’est plus dans le scénario. On est dans le fait divers planétaire. En quelques semaines, l’outil intégré à X a généré des milliers d’images sexualisées de femmes, parfois de mineurs, à partir de photos existantes. Les enquêtes d’ONG et de régulateurs montrent un flux continu de deepfakes dénudés, créés à la chaîne, ciblant surtout des jeunes filles et des femmes exposées en ligne, souvent sans le moindre consentement.

Le scandale porte sur le choix politique qui suit. Sous la pression de gouvernements et d’autorités en Europe, en Asie et en Océanie, xAI a annoncé une restriction de ces fonctions d’édition et de génération d’images aux seuls utilisateurs payants, le temps de corriger les failles.

Autrement dit, ce qui constituait déjà une atteinte massive à l’intimité devient une fonctionnalité réservée à ceux qui sortent la carte bancaire. Les utilisateurs gratuits voient les barrières se durcir, tandis que les abonnés gardent un accès élargi à des capacités toujours capables de produire des contenus sexualisés, avec simplement quelques invites à ne pas en faire un usage illégal.

Il y a là un renversement troublant. Le problème ne se résout pas, il se monétise. Grok ne dit pas que cet usage est inacceptable. Ils disent qu’il appartient désormais à la gamme premium. Dans un monde où l’on parle déjà d’internet mort noyé sous les contenus artificiels, la possibilité de fabriquer des corps nus à partir de visages réels rejoint le rayon des options payantes, à côté des badges et de la visibilité. C’est un choix de civilisation. Les régulateurs, eux, commencent à comprendre qu’ils ne font plus face à de simples plateformes de diffusion mais à des usines à altérer le réel. L’Union européenne, le Royaume Uni, l’Indonésie, la France, la Malaisie ou l’Australie ouvrent des enquêtes, invoquent l’Online Safety Act, le Digital Services Act, les lois sur les deepfakes et la protection des mineurs. La création d’images sexualisées non consenties est une atteinte aux droits humains.

Au fond, Grok ne fait que pousser à l’extrême une logique déjà à l’œuvre. Les algorithmes transforment nos visages, nos corps et nos données en matière première. Quand la puissance de calcul se combine à l’absence de garde fous, l’intimité devient un simple filtre visuel réversible à volonté. On se retrouve dans un monde où chacun peut devenir en une requête le personnage d’une pornographie qu’il n’a jamais acceptée. Il est urgent de dire clairement que certaines capacités ne relèvent pas du service optionnel mais du domaine interdit. La symbiose entre humains et IA ne peut pas se bâtir sur la marchandisation du consentement, encore moins sur la mise à nu forcée de celles et ceux qui n’ont rien demandé.

La vraie question dépasse Grok. Acceptons-nous qu’un futur numérique où l’on peut déshabiller n’importe qui en quelques secondes reste accessible, même derrière un paywall, ou décidons-nous collectivement que certaines puissances de l’IA n’ont pas vocation à exister à grande échelle. Le choix se jouera dans notre capacité à tracer une ligne nette entre ce qui amuse quelques-uns et ce qui abîme durablement la dignité de tous.

Bonnes métamorphoses et à la semaine prochaine !

Stéphane