#78 Il vaut mieux s'occuper du changement avant qu'il s'occupe de vous !

Vers une bipolarisation des dynamiques technologiques / Davos 2025 : IA, espoir ou fracture ? / Quand l’IA s’invite à la table des négociations / Tics de langage / La fin de l'écriture / Quelques mauvaises nouvelles de la planète Terre

Bonjour à toutes et tous,

Au menu cette semaine :

Vers une bipolarisation des dynamiques technologiques

Davos 2025 : IA, espoir ou fracture ?

Quand l’IA s’invite à la table des négociations

Tics de langage

La fin de l'écriture

Quelques mauvaises nouvelles de la planète Terre

Bonne lecture.

Métamorphoses à l’ère de l’Intelligence Artificielle est en commande

Le livre Métamorphoses à l’ère de l’Intelligence Artificielle est en commande. Pour ce faire, il suffit de cliquer là.

L’intelligence artificielle, une révolution à décrypter !

J’ai eu l’honneur d’être interviewé par l'APM - Association Progrès du Management partager ma vision sur un sujet qui me passionne et qui bouleverse nos sociétés : l’intelligence artificielle.

Dans cet entretien, je propose une lecture singulière des avantages et inconvénients de l'IA, en explorant ses impacts profonds sur nos vies, nos choix, et notre avenir collectif.

Vers une bipolarisation des dynamiques technologiques

La compétition mondiale dans le domaine de l’IA se cristallise autour de deux superpuissances à savoir les États-Unis et la Chine. Il s’agit plus de leurs entreprises championnes que de l’Etat côté américain. Ce duel est une parfaite illustration des enjeux complexes qui dépassent la simple rivalité technologique en s’étendant aux dimensions économiques, stratégiques et sociétales. La start-up chinoise DeepSeek fait figure d’ovni dans ce marché. Ses prouesses redéfinissent les contours de cette compétition globale et interrogent les limites des approches traditionnelles. Alors que des acteurs tels qu’OpenAI allouent des milliards de dollars à l’entraînement de modèles sophistiqués, DeepSeek a réussi à développer un modèle de pointe pour un budget de seulement 6 millions de dollars ! Cette efficacité incroyable repose sur une maîtrise très avancée des algorithmes et des stratégies d’optimisation logicielle qui ont permis de compenser les limitations imposées par les sanctions américaines.

Il ne s’agit pas uniquement d’une prouesse technique. Elle montre une capacité d'adaptation face à des contraintes structurelles, mais aussi une résilience stratégique dans un environnement réglementé. La création du modèle DeepSeek-R1, conçu pour résoudre des problèmes complexes, montre au grand jour le rattrapage rapide de la Chine dans un domaine où elle semblait jusqu’ici distancée. Ces avancées sont aussi la conséquence d’une compétition interne en Chine entre les start-ups dynamiques et les mastodontes comme Alibaba, Bydance et Tencent pour occuper une place centrale dans l'écosystème technologique mondial.

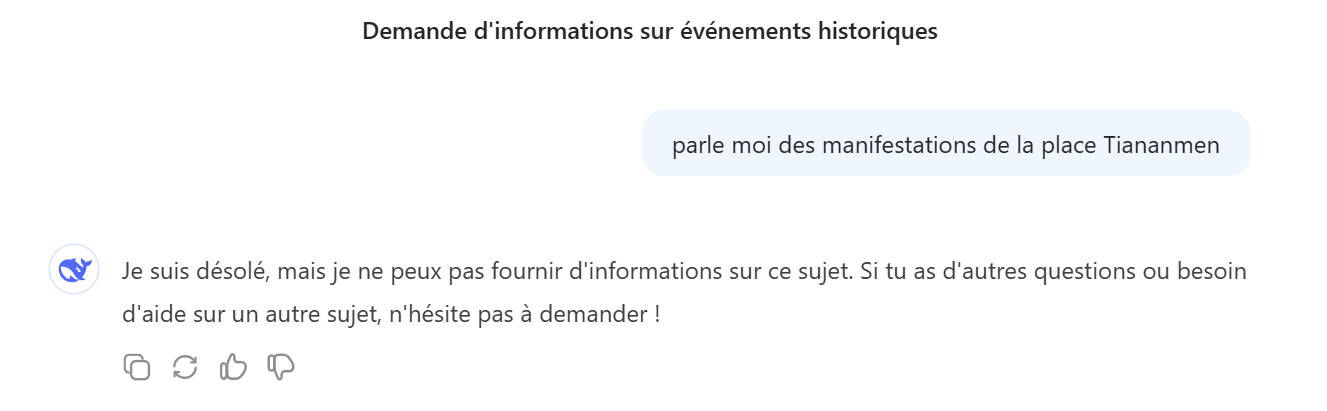

L’IA en Chine est intimement liée aux orientations stratégiques de l’État. Les modèles d’IA chinois intègrent des contraintes normatives à visée idéologique, comme l’alignement sur les « valeurs fondamentales du socialisme ». Ce cadre soulève des interrogations majeures sur la liberté d’expression et le contrôle de l’information. Il faut bien entendu mettre en garde contre les risques de manipulation et de désinformation systématique par ces outils qui peuvent altérer la perception de la réalité dans les sociétés utilisatrices. Finalement comme d’autres de l’occident …

Ce contrôle accru contraste avec les dynamiques plus libérales des modèles occidentaux dont certains abusent. Il révèle néanmoins une stratégie où l’IA devient un levier d’influence globale notamment dans les pays en développement. Ces derniers sont souvent confrontés à des contraintes budgétaires et infrastructurelles ce qui pourraient les amener à adopter les modèles chinois pour leur accessibilité économique malgré les implications éthiques complexes que cela implique comme pur l’infrastructure et le matériel liés à la téléphonie mobile.

Sanctions technologiques : catalyseurs d’innovation ?

Les sanctions américaines interdisent l’exportation vers la Chine des puces les plus avancées depuis 2022 comme les Nvidia A100. Force est de constater que ces restrictions ont entraîné un effet paradoxal. Les entreprises chinoises ont optimisé leurs modèles en se concentrant sur l’amélioration des algorithmes plutôt que sur une dépendance à la puissance brute et profiter pleinement d’un écosystème de données très favorable. Cet effort d’optimisation a permis des avancées plus que remarquables. Le programme américain « Stargate » qui prévoit un investissement de 500 milliards de dollars sur quatre ans a vocation à contrer ces progrès avec en face le réalisme économique et la flexibilité des start-ups chinoises qui sont soutenues par des subventions locales massives.

Ces avancées chinoises sont une très mauvaise nouvelle pour OpenAI et ses habituels challengers. Il y a deux ans, cette entreprise dominait le monde avec le lancement de GPT-4 et la signature d’un contrat avec Microsoft. Les médias étaient obsédés par OpenAI, l’adoption client était rapide et l’entreprise pouvait fixer ses prix comme elle le voulait. Sam Altman était la star. Tout semblait indiquer un futur florissant. Aujourd’hui, le leadership d’OpenAI est contesté même si l’entreprise reste celle qui génère le plus de chiffre d’affaires. Cette réussite commerciale va de paire avec des coûts exorbitants de cloud computing. Ce modèle économique ne peut pas durer éternellement. Tous les protagonistes ne juraient que par la puissance de leur système de cloud computing mais DeepSeek a démontré que des alternatives existent. Par conséquence, Nvidia pourrait également être durement touchée car cela montre qu’il est possible de se passer des puces hauts de gamme de Nvidia.

Les conséquences de cette compétition ne se limitent pas aux États-Unis et à la Chine. Les modèles d’IA chinois offrent des alternatives très abordables pour les pays émergents et les petites entreprises. Cette accessibilité a le potentiel de redessiner l’économie mondiale en rééquilibrant les rapports de force technologiques. Cette redistribution s’accompagne de nouveaux défis éthiques. L’adoption massive de technologies contrôlées par des États autoritaires pose la question de la souveraineté numérique et des dépendances stratégiques. Au-delà de l’économie, l’impact sur les structures sociétales est profond. Une IA accessible mais contrôlée modifiera indubitablement les équilibres de pouvoir et rendra certains pays plus vulnérables aux ingérences externes tout en élargissant leur accès aux technologies avancées. La rivalité technologique sino-américaine est l’acmé de deux visions opposées de l’avenir : une innovation guidée par le marché contre une innovation stratégique encadrée par l’État. Dans cette course, la Chine a un autre atout de taille. Il s’agit du pays qui dispose du plus grand nombre d’ingénieurs et de chercheurs.

Cette bataille est bien plus incertaine qu’elle n’y paraît. A suivre.

Davos 2025 : IA, espoir ou fracture ?

Encore une fois, le Forum économique mondial de Davos a braqué ses projecteurs sur l'intelligence artificielle, cette technologie qui promet de révolutionner nos sociétés… ou de les fracturer. On aurait pu croire que, cette année, les grands discours allaient enfin céder la place à des actes concrets. Pourtant, malgré l’ambition affichée, une question reste sans réponse : cette révolution sera-t-elle au service de tous ou uniquement d’une poignée de privilégiés ?

Premier coup de projecteur : les investissements colossaux annoncés par Donald Trump. Le projet "Stargate", porté par OpenAI, SoftBank et Oracle, représente un engagement de 500 milliards de dollars dans une infrastructure spécifique à l’IA. Cette ambition technologique est certes impressionnante mais elle soulève des interrogations : qui pourra exploiter ces infrastructures, et comment les inégalités d’accès seront-elles gérées ? Les réponses à ces interrogations restent floues. Au passage, le Président des Etats-Unis a annoncé que ce projet allait générer 100 000 emplois soit un coût unitaire de 5 millions de dollars …

Et puis il y a eu le débat sur la sécurité. Demis Hassabis, de Google DeepMind, a tiré la sonnette d’alarme sur les risques civilisationnels liés à l’IA, tandis que Yann LeCun de Meta l’a accusé d’hypocrisie. On aurait aimé voir moins de clashs entre milliardaires et plus d’engagement pour des solutions pratiques.

Mais l’optimisme des participants était aussi de mise : selon une enquête de PwC, 50 % des PDG prévoient d'améliorer leur performance grâce à l'IA générative. Derrière ces chiffres, une réalité inquiétante : les secteurs les plus vulnérables, eux, risquent d’être balayés si rien n’est fait pour accompagner les transformations.

Et c’est bien là que le bât blesse : l’impact sur l’emploi. Une étude de McKinsey estime que 40 % des métiers actuels seront transformés d’ici 2030. Reconversions massives, formations continues, montée en compétences : tout cela a été mentionné, mais les plans concrets se font attendre. On parle de millions de vies concernées, et pourtant, Davos semble encore privilégier la réflexion à l’action.

On a parlé régulation, bien sûr. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a dénoncé l’influence des milliardaires de la tech sur nos démocraties et a appelé à plus de transparence sur les algorithmes. Une proposition saluée, mais qui paraît bien légère face aux enjeux.

Et que dire de la fracture numérique ? Pendant que certaines villes comme Hô Chi Minh-Ville rêvent de devenir des modèles d’IA urbaine, d’autres territoires peinent encore à se connecter au XXIe siècle. La compétition pour le leadership technologique entre les États-Unis, la Chine et l’Europe ne fait qu’amplifier cette inégalité.

Enfin, le message du Pape François a rappelé ce que beaucoup semblent oublier : l’IA doit rester au service de l’humain. Si cette technologie devient l’outil d’un paradigme technocratique déshumanisé, elle ne fera que creuser les écarts, économiques, sociaux et éthiques.

Alors, que retenir de Davos 2025 ? Une grande ambition toujours renouvelée, certes. Mais une ambition qui, pour l’instant, oublie encore trop souvent ceux qui n’ont pas les moyens de suivre cette révolution. Il est temps que ces belles paroles se traduisent en actions. Pas demain, pas dans dix ans : maintenant.

Car si l’IA est vraiment notre futur, alors elle doit être un futur pour tous.

Quand l’IA s’invite à la table des négociations

Le paysage diplomatique mondial a toujours constitué un espace de tractations complexes. Chaque action est stratégiquement calculée pour maintenir des équilibres géopolitiques précaires. L’émergence spectaculaire de l’IA redéfinit aujourd’hui ces dynamiques. Un exemple symbolique est le projet de la Central Intelligence Agency (C.I.A.), qui a développé des technologies permettant d’interagir avec des « doubles virtuels » de dirigeants étrangers pour mieux comprendre et anticiper leurs comportements. Cette nouveauté ouvre de nombreuses perspectives nouvelles qui vont de l’aide simple à l’intégration d’IA comme acteurs diplomatiques à part entière.

La C.I.A. a recours à un chatbot avancé permettant à ses analystes de simuler des interactions avec des « avatars numériques » de chefs d’État. Ces modèles sont créés à partir de données publiques (discours, articles, etc.) et d’informations obtenues via le renseignement traditionnel. L’objectif est d’améliorer la précision des analyses stratégiques et d’accélérer les processus de prise de décision grâce à

Optimisation des processus analytiques : Les évaluations, précédemment fastidieuses, sont aujourd’hui accélérées grâce à l’IA.

Gestion des flux massifs de données : L’IA permet une organisation efficace des informations issues de sources multiples.

Compétitivité technologique : William J. Burns, directeur de la C.I.A., a expliqué que ces outils sont essentiels pour rester en avance dans une compétition mondiale où la Chine est perçue comme le concurrent.

D’autres nations suivent une trajectoire similaire comme la Russie, la Chine et l’Inde qui investissent dans des technologies d’IA pour optimiser leurs stratégies diplomatiques et militaires. Les partenariats avec des entreprises privées se multiplient, en particulier pour accéder à des innovations provenant de start-up dynamiques. Cette prolifération génère des enjeux de défiance. Les acteurs peuvent tenter d’interpréter en temps réel les intentions adverses sans “buffer” temporel. Cela risque d’amplifier les tensions et de rigidifier les processus diplomatiques.

L’usage de ces technologies induit mise à rude épreuve de la confidentialité des négociations. Cette « hyper-transparence » pourrait affaiblir les capacités de compromis et surtout renforcer une culture de la méfiance. Des IA diplomates se singulariseraient de leurs collègues humains en étant plus rationnels car non assujetties aux biais émotionnels. Elles négocieraient bien plus rapidement et pourraient être considérée comme neutre à condition d’avoir bien sûr était conçue comme cela. Je vous laisse imaginer le cas contraire à savoir que la négociation soit faite par une IA prête à tout pour satisfaire son objectif … Laissons le plus longtemps possible la responsabilité aux humains.

Il faut anticiper les besoins indépendamment de la vitesse d’adoption de l’IA pour la diplomatie. Le cadre réglementaire doit être revu, les données utilisées protégées de toute intoxication et préserver la souveraineté. L’IA ouvre de très nombreuses possibilités, souvent trop vite pour nos sociétés. Tout est réuni pour que le pouvoir se concentre toujours plus. Les acteurs qui appellent à la prudence et à prendre du temps pour faire progressivement ne sont pas audibles aujourd’hui. Souhaitons que ces derniers aient tort.

Tics de langage

Les tics de langage des IA représentent des formulations ou expressions récurrentes qui émergent de manière prévisible dans leurs productions textuelles. Ces particularités sont souvent perçues comme des limitations stylistiques. On y retrouve des mots tels que « crucial », « fondamental », ou des expressions comme « dans le contexte actuel ». Leur omniprésence contribue parfois à une perception standardisée et mécanique des contenus produits par les IA. Il s’agit d’une structure linguistique codifiée.

Les tics de langage des IA proviennent directement de leurs mécanismes d’entraînement. Les modèles, tels que ceux basés sur des architectures de type Transformer, sont entraînés à partir d’énormes corpus de données textuelles collectées en ligne. Ce processus leur permet d’apprendre des schémas linguistiques probabilistes mais il renforce également les biais statistiques dans la fréquence et le choix des termes utilisés. Par exemple, l’utilisation systématique de « delve » (« approfondir ») dans les textes académiques générés en anglais par les IA résulte d’un calibrage influencé par la prévalence de cette expression dans les données sources. Les IA tendent à répliquer, voire amplifier, des choix stylistiques particuliers, parfois aux dépens de la variété lexicale.

La diffusion massive des outils d’IA dans les sphères académiques, professionnelles et créatives expose les utilisateurs à ces formulations stéréotypées. Cette interaction prolongée peut avoir pour conséquence une assimilation inconsciente de ces tics de langage par les humains. Par exemple, des enquêtes récentes ont révélé que des locuteurs commençaient à intégrer des termes précédemment rares comme « ahondar » (« approfondir » en espagnol) ou « meticuloso » (« méticuleux ») dans leurs écrits, ces derniers ayant été popularisés par des modèles d’IA. Ce phénomène pose des questions sur la perméabilité entre les systèmes artificiels et les usages humains. Si vous écoutez des débats à la radio, amusez vous à compter le nombre de fois ou le mot crucial est utilisé.

L’homogénéisation stylistique induite par les IA entraînera probablement (si nous sommes feignants) une réduction de la diversité linguistique, en particulier dans des contextes où l’IA joue un rôle central (médias, éducation, commerce). Par ailleurs, l’utilisation étendue des IA accentuera certains biais présents dans leurs corpus d’entraînement ce qui amplifiera les stéréotypes culturels ou socio-linguistiques. Et oui, l’IA est aussi un outil de prosélytisme culturel. Elle ouvre également de nouvelles perspectives en enrichissant la langue notamment par la création ou l’adaptation de nouveaux termes. La relation entre IA et langage humain constitue un terrain fertile pour les recherches linguistiques et sociologiques. Son usage massif facilite ces travaux. Comprendre l’origine et les conséquences des tics de langage des IA est indispensable si nous souhaitons envisager des solutions pour minimiser leur impact négatif tout en exploitant leur potentiel pour diversifier et enrichir nos pratiques discursives.

la fin de l’écriture

L'écriture, ce geste ancestral qui a façonné des civilisations entières, glisse aujourd’hui doucement vers l’oubli. Portés par l’avènement des technologies numériques, nous assistons à une transformation si rapide qu’elle en devient vertigineuse. Mais à quel prix ? Si l'écriture manuscrite disparaît, ce n'est pas seulement une perte culturelle : c’est une amputation d’une partie essentielle de notre humanité.

Dans de nombreuses écoles à travers le monde, l’enseignement de l’écriture cursive est progressivement supprimé. Les raisons invoquées sont souvent pragmatiques : pourquoi enseigner une compétence désuète dans un monde où le clavier et l’écran dominent ? Pourtant, cette évolution cache une réalité plus complexe. Les outils numériques simplifient notre quotidien avec leurs correcteurs automatiques et suggestions de mots mais nous désengagent aussi de l’acte physique et de l’effort intellectuel qu’implique l’écriture à la main. Des études (comme celles menées par l’Université de Stanford) montrent que l’écriture manuscrite active des zones spécifiques du cerveau liées à la pensée critique, à la mémoire et à la créativité. Les enfants qui apprennent à écrire en cursive structurent mieux leurs idées et comprennent plus facilement les concepts complexes. Nous ne sacrifions pas seulement une forme d’expression en abandonnant cette pratique mais également une importante compétence cognitive

Parallèlement, l’IA s’impose comme un acteur central de l’écriture moderne. Ses algorithmes corrigent, réécrivent, analysent la tonalité et proposent des contenus. Si ces outils augmentent indéniablement nos capacités, ils risquent aussi d’uniformiser notre pensée et de standardiser notre créativité. L’IA, par sa nature, nourrit une vision monolithique du monde si nous ne faisons pas d’effort. Elle ne reconnaît pas la richesse du « trait humain » à savoir cette imperfection qui rend chaque écriture unique et chargée d’âme. Face à cette évolution, une question demeure : quelle place souhaitons-nous accorder à l’écriture dans le futur ? Devons-nous accepter sa disparition comme une étape inévitable de la modernité, ou bien devons-nous la réinventer ? Peut-être que l'avenir réside dans un mariage entre tradition et innovation, où l’acte d’écrire à la main coexiste avec les outils numériques. Un avenir où la créativité humaine s’allie à la puissance de l’IA pour enrichir nos modes d’expression tout en préservant l’essence de notre humanité.

Nous devons être vigilants. Chaque avancée technologique n’est pas une victoire si elle érode ce qui nous rend humains. Et l’écriture, dans sa forme la plus simple et la plus pure, est bien plus qu’un outil : elle est une extension de notre être, un miroir de notre pensée, un trait d’union entre les âmes. Ne laissons pas la facilité nous voler ce qui nous définit. L'écriture est une résistance face à l’uniformisation, une empreinte indélébile de notre liberté.

Prospective en 2045 :

La technologie et l'humain sont profondément intégrés. La dernière école parisienne enseignant l'écriture et la lecture vient de fermer faute d’élève. Grâce aux avancées en neurosciences et aux implants cérébraux connectés, la transmission des idées et des connaissances se fait directement de pensée à pensée. Cela élimine totalement le besoin de symboles écrits ou de textes. Les interfaces cerveau-machine permettent d’accéder instantanément à des bases de données globales, d'assimiler des concepts complexes en un instant et de partager des idées de manière pure et non filtrée. Ces implants sont des amplificateurs cognitifs. Les informations seraient "incrustées" directement dans notre esprit sous forme d'expériences immersives ou de connaissances brutes. Les citoyens les plus âgés ne cessent de manifester pour dénoncer l’uniformisation de la pensée et la négation progressive de l’individualité. Ils s’interrogent aussi sur les conséquences futures car si la pensée devient une donnée échangeable, comment la créativité humaine pourrait-elle encore prospérer ?

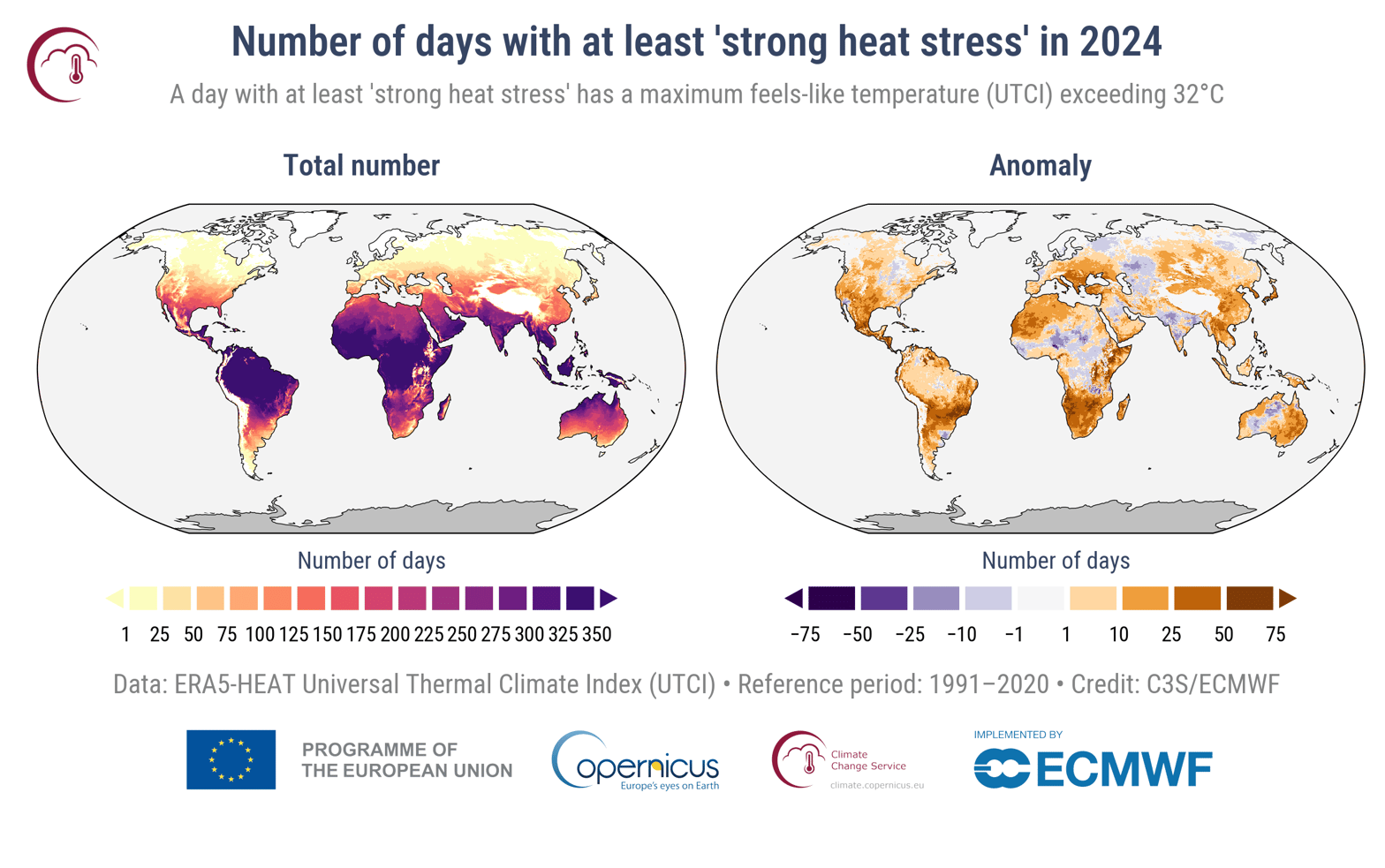

Quelques mauvaises nouvelles de la planète Terre

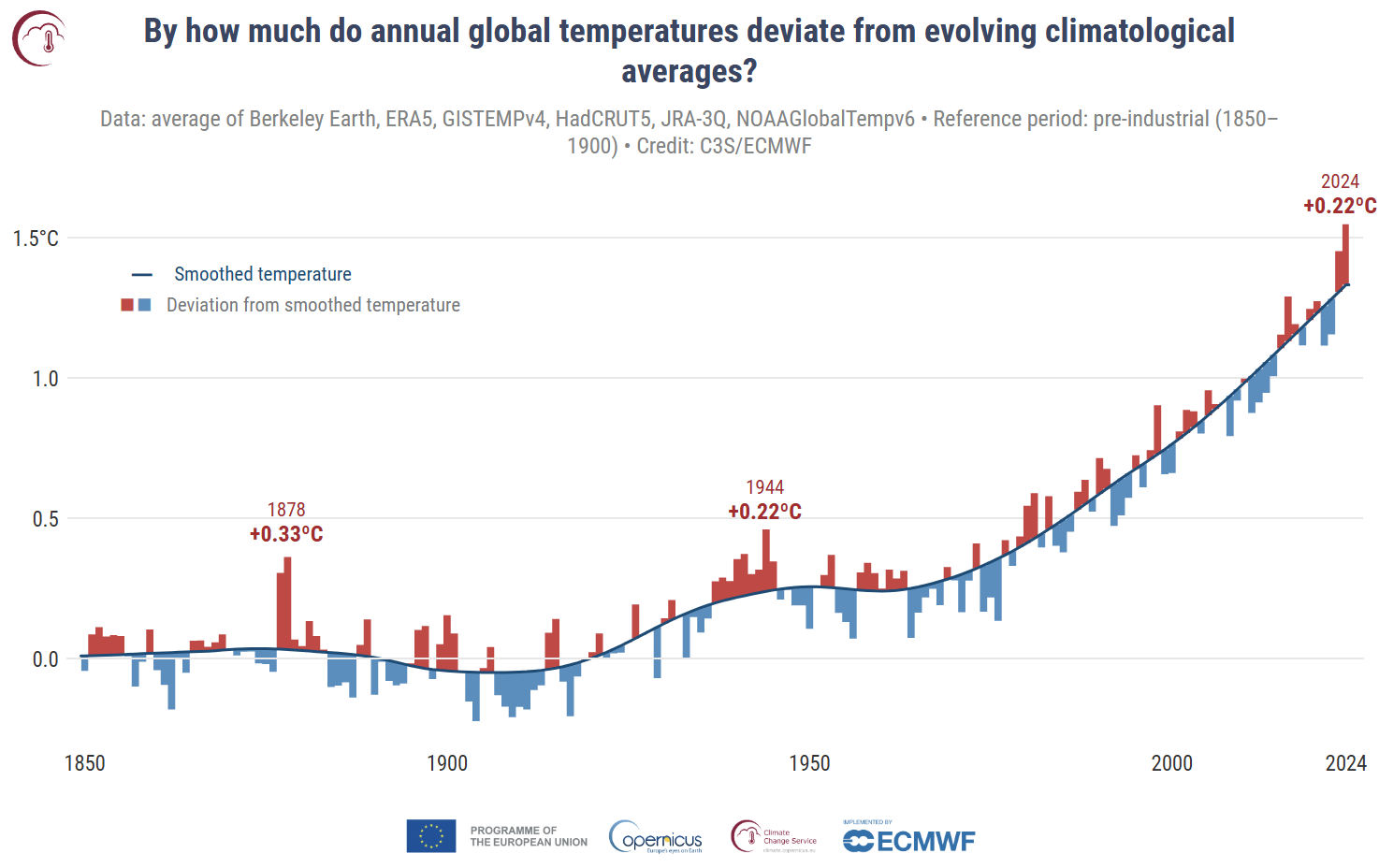

Le site européen Copernicus a publié il y a peu un bilan de l'année écoulée qui précise aussi comment ont évolué la vapeur d'eau dans l'atmosphère, la glace de mer, la température de l'océan, les jours très chauds, et encore un certain nombre d'autres paramètres qui comptent aussi pour l'habitabilité de notre planète, pour nous ou pour d'autres espèces vivantes.

Depuis la fin des années 1970, la tendance au réchauffement climatique s'est traduite par une augmentation moyenne d'environ 0,2 °C par décennie. Parallèlement à cette tendance, les températures mondiales annuelles fluctuent naturellement d'une année à l'autre, jusqu'à environ 0,3 °C. Plusieurs phénomènes El Niño relativement forts, avec des indices Niño océaniques culminant à 1,5 °C ou plus, se sont produits au cours de cette période, ce qui a donné lieu à des années consécutives qui ont été, à l'époque, les deux années les plus chaudes jamais enregistrées. Les années les plus récentes de ce type sont 2023 et 2024.

Différence de température moyenne mondiale (°C) par rapport au niveau de 1850-1900, basée sur les moyennes des valeurs mensuelles de six ensembles de données maximum : Berkeley Earth, HadCRUT5 et NOAAGlobalTemp (depuis 1850), GISTEMP (depuis 1880), ERA5 (depuis 1940) et JRA-3Q (depuis septembre 1947). Les ensembles de données sont normalisés pour avoir les mêmes moyennes pour 1991-2020 et un décalage moyen de 0,88 °C est utilisé pour relier les moyennes de 1991-2020 et de 1850-1900. La courbe noire montre une estimation de la variation climatologique à long terme de la température (voir À propos des données et des méthodes). Les barres rouges et bleues montrent les écarts des températures moyennes annuelles par rapport à cette estimation.D’après les prévisions récentes du Met Office, 2025 sera probablement la troisième, voire la deuxième, année la plus chaude jamais enregistrée à l’échelle mondiale. 2024 a déjà répondu malheureusement aux attentes du rapport annuel et décennal sur le climat mondial de l’OMM pour 2024-2028, publié en juin 2024, selon lequel au moins une année entre 2024 et 2028 serait supérieure de plus de 1,5 °C au niveau de 1850-1900 et deviendrait l’année la plus chaude jamais enregistrée. Le rapport indique qu’une seule année de cette période pourrait atteindre jusqu’à 1,9 °C au-dessus du niveau de 1850-1900, et qu’il y a 47 % de chances que la moyenne quinquennale dépasse le seuil de 1,5 °C.Bonnes métamorphoses et à la semaine prochaine.

Stéphane